Le Vietnam deviendra t’il un nouveau Singapour dans un proche avenir ?

Il y a quelque chose de fascinant dans l’admiration que portent les dirigeants vietnamiens à Singapour. À chaque visite officielle, à chaque discours sur la « modernisation » et le « développement », la cité-État revient comme un modèle indépassable. En mars dernier, le secrétaire général Tô Lâm l’a encore qualifiée d’« exemple de réussite asiatique ».

Mais à Singapour, le miracle économique n’a jamais existé sans une vision politique. Et c’est précisément cette dimension que Hanoï refuse obstinément de regarder en face.

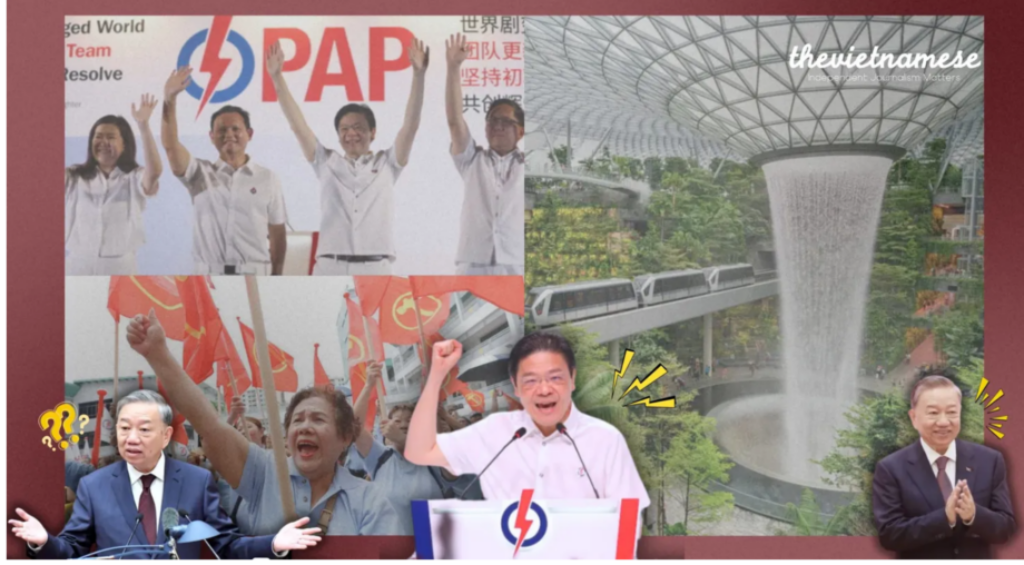

Lee Kuan Yew, fondateur du Parti d’action populaire (PAP), n’a jamais réclamé le droit de diriger « absolument » son pays. Aux législatives du 3 mai dernier, le PAP a remporté 65,6 % des voix – un score solide mais loin du plébiscite. Onze partis d’opposition ont pu concourir librement, et le Parti des travailleurs a conservé dix sièges au Parlement. La compétition est réelle, la transparence aussi : les résultats complets sont publiés en ligne.

Le contraste est saisissant. Au Viêt Nam, les scrutins se soldent par des résultats de 95 à 99 % pour le Parti communiste, dans un pays où tout projet politique alternatif est réprimé avant même d’exister.

Or, c’est la pluralité, non la soumission, qui a fait la force du modèle singapourien. Lee Kuan Yew a bâti un État fondé sur la méritocratie, l’efficacité administrative et l’État de droit. Le capital humain y est considéré comme la ressource la plus précieuse : une éducation publique exigeante, accessible à tous, et une culture du mérite qui ne tolère ni la corruption ni le népotisme.

La leçon singapourienne que le Viêt Nam refuse d’apprendre

Le modèle de Singapour ne réside pas seulement dans les gratte-ciel

Aujourd’hui, le Premier ministre Lawrence Wong est diplômé des universités du Wisconsin, du Michigan et de Harvard. Au Viêt Nam, rares sont les hauts responsables ayant reçu une formation équivalente en économie ou en administration publique. Des générations de jeunes Vietnamiens formés à l’étranger rentrent au pays pleins d’espoir, mais beaucoup repartent vite : le système n’a pas de place pour eux.

Comme le rappelait le professeur Ilian Mihov, doyen de l’INSEAD, la vraie réussite de Lee Kuan Yew n’a pas été d’imaginer des politiques économiques brillantes, mais de construire des institutions solides – un État de droit, une administration intègre et un gouvernement capable d’écouter son peuple.

À Singapour, le PAP reste dominant, mais non unique. Il gagne parce qu’il convainc, non parce qu’il interdit la concurrence. Il reste au pouvoir parce qu’il s’ajuste aux attentes des citoyens : ces dernières années, il a renforcé les politiques sociales, accéléré la construction de logements abordables et mis en place des programmes de garde pour enfants et personnes âgées. La compétition démocratique ne l’a pas affaibli, elle l’a obligé à se renouveler.

Voilà la leçon que le Viêt Nam s’obstine à ignorer : la stabilité politique ne vient pas du contrôle, mais de la légitimité. Un parti n’a pas besoin d’éliminer toute opposition pour durer – il doit simplement mériter la confiance de ceux qu’il gouverne.

Tant que Hanoï ne comprendra pas que la force d’un modèle ne réside pas seulement dans les gratte-ciel, mais dans les institutions qui les ont rendus possibles, « suivre l’exemple singapourien » ne sera qu’un slogan de plus.

Hoang Mai / The Vietnam Magazine

https://www.thevietnamese.org/2025/10/the-singaporean-lesson-viet-nam-ignores-why-politics-not-just-economics-is-the-real-model/